薬よりも強い作用で血栓を溶かし血液サラサラ 「 ナットウキナーゼ 」 のすごい力 についてです。近年では ナットウキナーゼ はフィブリンを直接溶かすだけでなく、体内で血栓溶解酵素を作る細胞を増やしたり、血圧を上昇させる酵素の働きを抑えたりする働きがあるという報告もあります。

納豆の酵素は薬よりも血栓を溶かす作用が強い ナットウキナーゼ

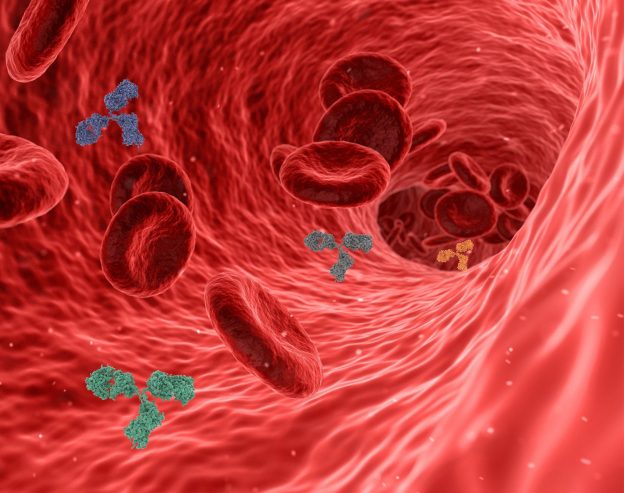

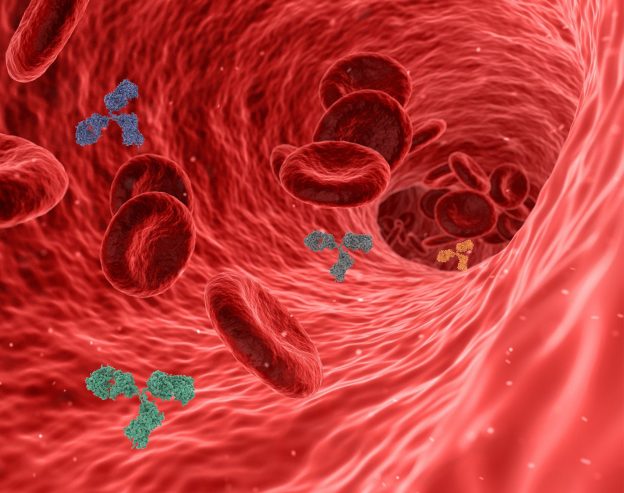

私たち日本人にとってなじみ深い発酵食品・納豆には、血管内にできた血栓を溶かす効果があることが知られています。これは、納豆に含まれる「ナットウキナーゼ」という酵素の働きによるものです。

ナットウキナーゼで血栓症を予防

血栓とは、血管内にできる血の塊のこと。脳梗塞や心筋梗塞は、この血栓が血管を詰まらせることで発症します。皮膚に傷がつくと、かさぶたができて傷口がふさがります。

これは、体が血液を固めて傷口を修復するためです。これと同様に、血管の内部に小さな傷ができたときも、血液が凝固して血管内の傷口が修復されます。

この血の塊は、主に「フィプリン」というたんばく質によってできています。健康な状態であれば、血管の傷が修復されると、体は血栓を溶かす酵素を分泌してフィプリンを溶かします。しかし、加齢やストレスなどの影響でこの働きが衰えると、フィプリンが溶けきれずに、血の塊(血栓)が残り、血管を詰まらせてしまうのです。

納豆に含まれるナットウキナーゼには、この血栓の主成分であるフィプリンを溶かす働きがあります。ナットウキナーゼは、1980年に日本人の研究者によって発見されました。

その後、現在にいたるまで、ナットウキナーゼは世界中で研究が進められています。その中には、脳梗塞などの緊急時に用いられ血栓溶解薬よりも、ナットウキナーゼのほうが血栓溶解作用が強いという報告もあります。

できた血栓を溶かす食品は納豆だけ

ナットウキナーゼに関する研究・臨床試験を行われています。シャーレの中で人工的に培養した血栓の成分を使い、ナットウキナーゼの働きを確認したのです。

このときは、ナットウキナーゼが3時間ほどで血栓の成分を溶かす様子が目で確認できました。血液の凝固を抑制し、血液をサラサラにする働きのある食品としては、タマネギなども知られています。

しかし、できてしまった血栓を溶かす働きのある食品は、今のところ納豆しか確認できていません。ちなみに、納豆の血液サラサラ効果を十分に得るには、食べ方にコツがあります。

血栓は血液中の水分が不足する睡眠時にできやすいとされています。ナットウキナーゼの血栓溶解効果の持続時問は8~10時間ですから、納豆は夕食時に取るのがお勧めです。

また、ナットウキナーゼは熱に弱いため、加熱調理は避けたほうがよいでしょう。納豆汁などは不向きです。健康な人、予防的に血液をサラサラにしたい人はぜひ納豆を食べてほしいと思いますが、一方で、納豆が向かない人もいます。

例えば、血栓症の既往歴があり、血液を固まりにくくする薬「ワルファリン」を処方されている人は、医師に納豆を避けるように言われているはずです。

これは、納豆に豊富に含まれるビタミンKがワルファリンの働きを弱めてしまうからです。また、納豆はプリン体が多いため、痛風患者は避けたほうがいいされます。

カリウムも多く、重い腎臓病の人にもお勧めできません。納豆独特の匂いや粘りが苦手な人もいるでしょう。そのような人は、ナットウキナーゼだけを抽出した健康食品を利用するのもいいでしょう。

ナットウキナーゼだけあれば、ワルファリンの働きを弱めることもありません。

濃縮納豆はちら。

血圧を上げる酵素の働きを抑える

心臓血管病を患い、ワルファリンを服用している60人の方の協力を得て、ナットウキナーゼの効果を確認したことがあります。この臨床試験では、ナットウキナーゼの健康食品を併用しても、ワルファリンは安定して働くことが確認できました。

現在では、狭心症や心筋梗塞、手術で心臓に弁を入れた患者さんなどにも、ナットウキナーゼの健康食品の併用を勧めています。その結果、皆さん安定した効果を得ることができており、今のところ、副作用の報告もありません。

近年では、ナットウキナーゼはフィプリンを直接溶かすだけでなく、体内で血栓溶解酵素を作る細胞を増やしたり、血圧を上昇させる酵素の働きを抑えたりする働きがあるという報告もあります。

血管内の血栓が溶ければ、脳梗塞や心筋梗塞などの予防につながります。また、血液の流れがよくなれば高血圧などの改善も期待できます。

納豆は、発酵食品という性格上、商品によって含まれるナットウキナーゼの量は異なります。毎日安定してナットウキナーゼを取りたい人は、サプリメントなどの健康食品の利用がお勧めです。

この場合、他の成分を含まない、ナットウキナーゼ単体の健康食品を選ぶと、効果を実感しやすくなります。